基于人口普查数据城镇非正规就业空间格局及其影响因素

时间:

文章基于第五次、六次、七次全国人口普查数据,探究了我国城镇非正规就业规模、行业和空间分布特征与影响因素。研究发现:①2000-2020年我国城镇非正规就业人口规模不断扩大,由1.16亿人增长至2.48亿人,行业上向服务业尤其是生活性服务业集中趋势明显;②地级市城镇非正规就业规模空间分布格局与地区经济发展水平相关,总体呈现东南沿海和内陆、区域中心城市和外围中小城市的双重中心-外围结构特征,其中中西部地区规模和比重持续提高;③市场规模、外来人口率、城镇化率和教育水平是影响城镇非正规就业的主要因素,公共投入的影响力随时间有所加强,各项因素影响呈现出明显的空间异质性。最后,文章从加强劳动法律保障、深化户籍制度、加强教育帮扶、引入优质外资和优化地方政府行为等方面提出了对策与建议。

关键词: 非正规就业; 外来人口; 规模估算; 城镇化率; 教育; 法律保障; 多尺度地理加权回归

论文《基于人口普查数据城镇非正规就业空间格局及其影响因素》发表在《经济地理》,版权归《经济地理》所有。本文来自网络平台,仅供参考。

一、引言

自经济全球化以来,以地理大规模集中生产为特征的“福特制”传统生产逐渐转向以外部转包和地理分散为特征的弹性专业化生产,让一部分具有固定雇佣关系和社会保障的就业变得不再稳定。同时,信息化数字化的浪潮催生出众多新型的灵活化零工雇佣形式,使得非正规就业规模不断扩大[1-3]。根据国际劳工组织(ILO)估算,目前全球约有61%的工人从事非正规就业工作,其中在发展中或新兴经济体中的比重约为69.6%,在发达经济体中的比重约占18.3%[4],已成为两类经济体中不可忽视的重要就业群体。

自1990年代以来,我国非正规就业人数同样处于不断扩张的过程,并逐渐成为我国重要的就业形式之一[5]。在社会保障体系尚待健全、正规就业空间有限的情况下,非正规就业以其自主和灵活的特点,对于缓解城乡就业压力、保障贫困居民收入、降低企业用工成本以及促进经济发展等方面都发挥了积极作用[6-8]。但同时,由于工资低、劳动时间长、福利待遇差、缺少相应的社会及法律保障,非正规就业者生活水平长期难以提升,导致低收入者比重增加、收入分配差距拉大等社会问题[9-11],成为我国新型城镇化与共同富裕建设过程中的重大挑战。因此,深入研究非正规就业现状和影响因素,对于促进平等就业、实现高质量充分就业以及推动实现共同富裕具有重要意义。

现有关于我国非正规就业的研究多从两个视角展开:一是在宏观层面上探究非正规就业的形成机制,学者们多围绕改革开放以来农村土地所有制、人口流动管制和多种经济所有制结构的改革等方面来解释我国非正规部门及就业的产生[5,12-14];二是从微观个体出发,探究非正规就业者的收入、福利保障和社会融合等群体特征及其个体行为选择的影响因素[10,15-16]。然而,无论是从哪个视角展开的研究,都极少关注到我国非正规就业的地理差异。我国不同地区之间经济发展水平、劳动力市场成熟度以及社会监管力度等方面存在差异,使得宏观层面呈现的非正规就业形成机制不能完全解释局部地区的非正规就业发展特征,因此还需要对非正规就业空间分布格局演变以及影响因素的空间异质性作进一步探究。

目前已有部分学者利用第五、六次人口普查数据测算我国非正规就业空间格局,发现总体上呈现沿海向内陆递减的分布特征[17-19],但研究的时间范围大多仅集中在2010年以前。随着近年来劳动力进一步向中心城市或城市群集聚,以及数字经济和平台经济兴起衍生出外卖、快递和网约车等多种新型就业形式,非正规就业在内涵范围、行业分布和空间格局上可能会产生新的变化。

基于此,本文利用第五次、六次和七次全国人口普查和就业统计数据,估测2000、2010和2020年中国地级市的非正规就业规模,探究以下3个问题:①在全国总体层面,城镇非正规就业呈现怎样的行业分布特征及变化,尤其是在2010年后是否产生了新的变动?②在地级市层面,城镇非正规就业呈现怎样的空间分布及演变特征?③影响城镇非正规就业空间分布格局的因素有哪些及其空间异质性如何?

二、研究方法与数据来源

2.1 研究方法

2.1.1 非正规就业概念和范围界定

非正规就业(Informal Employment)是1970年代初社会学家Keith Hart针对一些未经政府承认和管理的、小规模且零碎的、不稳定的城镇就业形式所提出的概念[20]。目前学术界关于非正规就业的界定尚未形成完全统一的标准。

国际劳工组织将非正规就业部门定义为发展中国家城市地区中低报酬、低收入、无组织、无结构、规模很小的从事商品生产、流通和服务的单位,主要包括微型企业、家庭型的生产服务单位、独立的个体劳动者。该概念具有较强的二元主义理论色彩,认为非正规部门是工业化与城镇化早期高生产率部门无法完全吸收大量转移的农业劳动力所产生的暂时性结果,随着资本主义进一步发展最终会被正规部门所吸收[21]。新自由主义理论则认为非正规就业产生于政府对市场的干预过程,企业雇主为了降低因政府过度监管所带来的制度成本,往往会加大对非正规就业的雇佣力度,因此非正规部门并不会消失反而会扩大[22];新马克思主义理论认为非正规就业是全球资本扩张弹性积累过程的重要组成,资本通过转移、外包等方式规避本地的劳动监管,实现用工成本的下降和用工灵活性的提高,因此非正规就业会随着不平等的国际贸易与外资渗透而长期存在[23]。总的来说,对非正规就业的认识存在着视角和理论语境的多样性。

国内关于非正规就业的定义通常是指劳动者没有正式劳动关系和充分的社会保障,难以被政府充分监管的就业形式,具体表现为未登记注册、未签订劳动合同、未按规定缴纳税款、未充分享受社会保障的工作[17-18]。根据此定义,我国学者在界定非正规就业范围上主要存在两种思路:一种是从工作单位性质出发,采用人口普查等统计数据计算非正规部门的就业人口数,能从宏观层面较为全面地反映非正规部门就业大体规模[13,18,24];另一种则是从微观个体出发,采用微观社会抽样调查数据,根据劳动者是否同工作单位签署劳动合同并享受基本保险保障来精准地判断个体是否为非正规就业者[10,16,25-26]。由于各类微观调查数据在调查搜集上都存在区域范围的限制,难以较好反映地理分布特征,因此对于全国城镇非正规就业空间格局研究来说,采用第一种界定思路更为合适。

对于第一种思路,根据定义可将我国正式登记的、具有法人身份的国有单位、集体单位、股份合作公司、联营单位、有限责任公司、股份有限责任公司、港澳台商投资单位以及外商投资单位职工定义为正规就业,将个体工商户和未统计的(自我就业、灵活就业、农民工等)定义为非正规就业[13,24]。在国家层面,由于统计局并未掌握或公开私营部门非正规就业规模或比重,因此对于私营部门就业是否纳入非正规就业还存在一定争议。陈明星等认为随着劳动合同法的普及,私营企业日益规范,将私营企业纳入非正规就业范畴将会极大高估非正规就业规模[17];胡鞍钢等认为我国私营经济单位尽管规模差异大,但仍以微型企业为主,因而应纳入非正规部门[13,26];黄宗智则认为自2007年新劳动合同法实施以来,随着中介、外包公司的兴起,劳动合同所附带的福利和法律保障有所减少,非正规地按照劳动合同法雇佣的职工群体规模实际上是扩大的[9,27]。另外,尽管近年来快递、外卖配送人员群体在数字平台经济发展下不断壮大,但与公司的劳动关系往往难以认定,难以保障其相关的劳动权益[28],因此也不能将其纳入正规就业范畴。总的来说,概念范围界定上的差异使得学者在测度非正规就业人数及规模时所采用的数据来源和方法存在一定差异[29]。

2.1.2 城镇非正规就业规模估算

在城镇非正规就业规模的估算上,为了更加全面反映我国地级市层面城镇非正规就业的宏观特征,本文采用第一种界定思路,并沿用胡鞍钢[13,24]、黄宗智[9,27]等的做法,将非正规就业人数界定为私营企业、个体就业和未登记从业人员之和,利用全国人口普查数据对全国层面、地级市层面和行业层面的非正规就业规模进行估算。具体估算方法主要采用张延吉等[30]的做法:

①从各省(区、市)人口普查分县资料的长表(城、镇)中获取10%总人口和从业人口抽查数,并估算城镇从业人口占16岁及以上人口的比例。

②从各省(自治区、直辖市)人口普查分县资料中的短表(城、镇)中获取普查(非抽查)地方城镇16岁及以上的常住人口普查数,并利用第一步比例推算出城镇从业人口普查数。

③从《中国城市统计年鉴》获取各城市从事正规就业的人数(即城镇单位就业人数),并将第二步求出的城镇总从业人员普查数减去正规就业人数,即为城镇非正规就业人数。

根据以上方法以及第五、六和七次人口普查,可以测算出2000、2010和2020年国内主要地级市的城镇非正规就业规模。

2.1.3 探索性空间数据分析方法(ESDA)

空间统计分析的核心在于认识和了解地理数据间的空间依赖、空间关联和空间自相关。本文选用ESDA中的局部莫兰指数(Local Moran's I)来测度每个空间单元与其周边地区之间某一维度收缩的局部空间关联和空间差异程度。

2.1.4 多尺度地理加权回归模型(MGWR)

地理加权回归(GWR)将地理位置加入传统OLS模型中,可以反映出空间效应与空间异质性,而多尺度地理加权模型(MGWR)则是在GWR基础上放开带宽相同的限制,从而反映每个变量空间过程作用的空间尺度,使回归结果更加可靠[31]。

2.2 研究样本与数据来源

本文研究尺度分为全国和地级市两个层面,同时选用2000、2010和2020年3个年份的数据进行探讨。其中,在地级市层面空间格局和影响因素分析上,考虑到数据可获得性和行政区划的调整变动,3个年份所选取的地级市研究样本个数分别为257、284和273个。本文所涉及的相关数据主要来自第五次、六次和七次全国人口普查数据,《中国城市统计年鉴》以及各地级市统计年鉴。

三、我国城镇非正规就业的规模与行业分布格局

3.1 全国层面城镇非正规就业总体规模变化

首先从全国层面对我国2000、2010和2020年城镇非正规就业人口及占城镇就业总人口比重进行估算。结果显示,2000-2020年全国城镇非正规就业人口总数由约1.16亿人增至2.48亿人,年均增速为3.86%。分时期来看,2000-2010年城镇非正规就业人数约增长1亿人,年均增速6.43%,占比从50.00%上升至62.39%。该时期也是我国城镇化快速推进期,城镇化率由36.22%上升到49.95%,同时也带来了城镇非正规就业规模的快速扩张;2010-2020年增长约0.30亿人,年均增速1.35%,比重从62.39%降至59.23%。相较于前一时期,这一时期城镇非正规就业人口增速明显放缓,社会整体就业正规化比例有所提升,该结果与黄耿志等提出的非正规就业与城镇化之间“倒U型”的关系[19]存在一定呼应,即非正规就业的扩张会随着城镇化进程呈现先加速后放缓的过程。

与其他学者研究进行对比发现,2000年估测结果与胡鞍钢、张延吉和黄耿志等的估测结果[13,18,32]较为接近。但2010年估测结果表现出明显差异,造成差异的原因主要来自两个方面:①对私营部门就业的处理上,张延吉等[18]和本文都将私营部门就业纳入了非正规就业范畴,黄耿志等[32]利用全国私营企业抽样调查中劳动合同签订率对私营部门就业按比例进行了剔除,陈明星等则将私营部门完全剔除出非正规部门[17];②在对城乡的处理上,张延吉等在估算中未区分城镇与乡村范畴[18],因此相较于本文估算结果偏大。对于2020年估测结果,现有其他文献还未涉及,本文进一步采用2020年中国家庭跟踪调查数据(CFPS)进行估测,结果显示,2020年CFPS非正规就业样本占城镇就业样本约62.3%,与上述结果接近。

3.2 全国层面城镇非正规就业行业分布特征

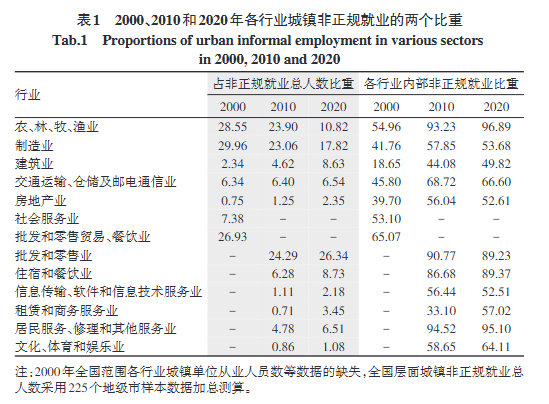

进一步按照行业门类估算各行业非正规就业人数的两个比重(占城镇非正规就业总人数比重和各行业内部非正规就业人数的比重)(表1)。从总人数和各行业占比来看,非正规就业主要集中在农林牧渔业、制造业以及批发和零售业等行业,这3个行业在各年份中的人数之和均超过总人数的2/3;其次为交通运输、仓储及邮电通信业,住宿和餐饮业,居民服务、修理和其他服务业等行业。从时间变化来看,2010-2020年,农林牧渔业及制造业占比持续下降,其中农林牧渔业占比降幅达13个百分点;其他行业尤其是第三产业各行业占比有所上升,非正规就业向第三产业集中趋势明显。

表1 2000、2010和2020年各行业城镇非正规就业的两个比重

|行业|占非正规就业总人数比重| | |各行业内部非正规就业比重| | |

| |2000|2010|2020|2000|2010|2020|

|农、林、牧、渔业|28.55|23.90|10.82|54.96|93.23|96.89|

|制造业|29.96|23.06|17.82|41.76|57.85|53.68|

|建筑业|2.34|4.62|8.63|18.65|44.08|49.82|

|交通运输、仓储及邮电通信业|6.34|6.40|6.54|45.80|68.72|66.60|

|房地产业|0.75|1.25|2.35|39.70|56.04|52.61|

|社会服务业|7.38| - | - |53.10| - | - |

|批发和零售贸易、餐饮业|26.93| - | - |65.07| - | - |

|批发和零售业| - |24.29|26.34| - |90.77|89.23|

|住宿和餐饮业| - |6.28|8.73| - |86.68|89.37|

|信息传输、软件和信息技术服务业| - |1.11|2.18| - |56.44|52.51|

|租赁和商务服务业| - |0.71|3.45| - |33.10|57.02|

|居民服务、修理和其他服务业| - |4.78|6.51| - |94.52|95.10|

|文化、体育和娱乐业| - |0.86|1.08| - |58.65|64.11|

注:2000年全国范围各行业城镇单位从业人员数等数据缺失,全国层面城镇非正规就业总人数采用225个地级市样本数据加总测算。

从各行业内部非正规就业人数占比来看,农林牧渔业、批发和零售业、住宿和餐饮业以及居民服务、修理和其他服务业占比最高,占行业内总就业近九成及以上。分时期来看,2000-2010年各行业非正规就业比重皆有所上升,其中农林渔牧业和建筑业增幅最大。2010-2020年,各行业非正规就业人数占比基本过半,制造业、交通运输、仓储及邮电通信业、房地产业和信息传输、软件和信息技术服务业比重有所下降,反映此类行业就业正规化的趋势;建筑业以及住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业以及文化、体育和娱乐业等生活性服务业比重仍在持续上升,其中租赁和商务服务业增幅最大,从33.10%上升至57.02%。

3.3 地级市层面城镇非正规就业空间格局分析

对2000、2010和2020年我国各地级市层面城镇非正规就业人数和比重以及空间集聚程度进行测度(图1~图4)。

①城镇非正规就业人数变化特征。从空间分布来看(图1),大体呈现东南沿海向内陆递减的分布特征。时间上反映出各地区非正规就业规模不断上升趋势。2000年城镇非正规就业人数超过50万人的城市数仅占总样本的24%,主要集中在东部沿海地区和中西部省会城市;2010年超过50万人的城市数占比上升至47%,主要表现在中部地区各城市非正规就业规模的壮大;2020年此类城市数占比进一步上升至53%,东中部地区各城市非正规就业规模进一步扩大,西部地区部分城市规模也有所提升,同时内陆地区以各省省会为核心的分布格局基本形成。从空间集聚特征来看(图2),高高聚类的热点地区主要分布在长三角和珠三角等经济发达地区,而低低聚类的冷点地区主要出现在西北和东北边境地区等经济发展相对落后地区。

综上可以看出,城镇非正规就业规模水平总体与地区经济发展水平相关,空间格局总体呈现东南沿海和内陆、区域中心城市和外围中小城市的双重中心-外围结构特征。对于区域中心城市(如省会城市、计划单列市)而言,其具有明显的经济集聚优势,能够持续吸引区域内企业和劳动力流入,因此具有更大的非正规就业规模;而外围中小城市产业相对单一,吸收就业能力有限,劳动力外流严重。此外,2010年前后的空间格局变迁一定程度上也反映了我国部分产业从东部向中西部转移、中西部劳动力回流和城镇化进程加快的趋势。

②城镇非正规就业占总就业比重变化特征。由图3可知,空间上呈现东南沿海向内陆递减的特征,时间上大部分城市也呈现出比重不断上升趋势,2000、2010和2020年3个年份的非正规就业占比超过60%的城市数分别占总样本数的21.24%、55.90%和60.50%。在空间集聚上,高高聚类2000年主要出现在浙江、广东等东南沿海地区,2010和2020年主要在江苏、浙江、广西以及中西部其他省份零星分布,存在向内地转移趋势;低低聚类多出现于陕西、河北、东北等地区,分布范围呈不断缩小趋势。与非正规就业规模空间格局不同的是,核心城市的非正规就业人数比重并不突出,比重较高城市反而出现在一些外围非核心城市,这可能与地方产业结构、所有制经济构成、政府行为和社会保障覆盖程度等原因有关。相较而言,一方面中小城市产业结构较为单一,若本地主导产业中私营企业或中小企业比重大,那么本地非正规就业比重可能就会偏高,如东莞、温州等;另一方面,中小城市地方政府在与大城市的招商引资竞争中往往处于劣势,因此除了给予更大力度的政策优惠外,同时也有可能在劳动合同签订、社会保障覆盖等方面放松本地的劳工监管尺度以吸引企业入驻[33]。

四、我国城镇非正规就业的影响因素及空间异质性分析

4.1 影响因素的选择及变量说明

非正规就业成因复杂,涉及工业化城镇化、经济体制转型、数字经济、法律规范等多个方面,且在不同地区呈现不同程度的影响。因此,本文采用多尺度地理加权回归方法(MGWR)进一步考察我国城镇非正规就业的影响因素及其空间分异格局。在影响因素的选择上,前文行业分布和空间格局变动特征表明,城镇非正规就业规模往往会受到本地产业结构、城镇化水平以及市场规模等因素影响。此外,根据现有相关文献总结,城镇非正规就业规模还会受到地方政府的干预力度、正规就业者工资水平、个人教育水平以及外来人口流入程度等因素的影响[9,11,33-34]。因此,本文最终选择产业结构、公共投入、市场规模、开放水平、收入水平、教育水平、城镇化率和外来人口率8个影响因素展开具体分析(表2)。

表2 城镇非正规就业影响因素选择及变量说明

|英文简写|影响因素|变量说明|单位|

|ind|产业结构|第二产业产值/第三产业产值|%|

|fisc|公共投入|地方财政一般预算支出|万元|

|con|市场规模|社会消费品零售总额|万元|

|open|开放水平|实际使用外资金额|万美元|

|urb|城镇化率|城镇常住人口/常住人口|%|

|edu|教育水平|地区平均受教育年限|年|

|wage|职工收入|单位职工平均工资|元|

|expop|外来人口率|(常住人口-户籍人口)/常住人口|%|

4.2 模型对比和尺度分析

通过多重共线性检验发现,各解释变量的VIF值皆小于7,说明不存在严重的多重共线性问题。同时表3结果表明,相较于GWR,MGWR模型多个时期的拟合优度R²更高、AICc和残差平方和更小,MGWR模型整体优于GWR。2000、2010和2020年GWR作用平均带宽尺度分别为134、263和143,分别占各年总样本数的52.1%、92.9%和52.4%。2000年开放水平、城镇化率、教育水平和单位工资水平作用尺度最大,接近全局,即其影响几乎不存在空间异质性;产业结构、外来人口率及市场规模作用尺度相对较小,为中等影响尺度。2010年,除常数项和公共投入外,其他各影响因素作用尺度也都接近全局;公共投入体现出较强的空间异质性。2020年公共投入和单位工资水平作用尺度为55,空间异质性最为明显。

表3 GWR和MGWR模型带宽和指标

|变量|2000| |2010| |2020| |

| |GWR|MGWR|GWR|MGWR|GWR|MGWR|

|ind|134|173|263|282|143|272|

|fisc|134|242|263|47|143|55|

|con|134|141|263|226|143|272|

|open|134|249|263|281|143|229|

|urb|134|256|263|282|143|272|

|edu|134|256|263|246|143|152|

|wage|134|252|263|280|143|55|

|expop|134|178|263|282|143|238|

|常数项|134|43|263|84|143|43|

|AICc|367.458|332.326|454.058|427.549|155.416|119.314|

|adj R²|0.805|0.82|0.731|0.773|0.916|0.929|

|残差平方和| - | - | - | - | - | - |

4.3 系数分布空间格局分析

MGWR局部系数空间格局可视化如图5。从各年影响系数平均值(取绝对值)来看,市场规模、外来人口、城镇化率和教育水平对城镇非正规就业呈现出较大的影响,公共投入前期影响较小,而到中后期影响作用加强。

产业结构方面,3个年份的系数均值分别为-0.068、-0.040和-0.043,整体为负且大小保持稳定。说明二三产值之比与城镇非正规就业规模呈负向相关,第三产业占比的上升扩大了城镇非正规就业规模,这与前文第三产业内非正规就业规模与占比不断上升的趋势相符合。伴随着制造业部门的技术进步,低技能劳动力逐渐从传统制造业部门转向服务业部门[27],同时服务业生产模式具有更为灵活弹性的特点,这使得企业容易通过劳务外包等方式实现扁平化管理来节约成本,从而增加了非正规就业的规模与比重。从系数空间分布上看,2000年系数大小绝对值从东南沿海向内陆递减;2010年产业结构变动在西部地区影响相对更大;2020年在东北、华北地区呈现出更大影响力,反映出地区产业结构差异整体从东西差异转向南北差异,但总体上看差异正在逐渐缩小。

公共投入方面,3个年份的系数均值分别为0.000、0.301和0.473,整体为正且大小呈上升趋势。说明财政一般预算支出与城镇非正规就业规模呈正向相关。过去地方政府为了在地方招商引资中获得优势,一方面重视生产性公共设施建设投入,对本地公共民生如教育、医疗和社会保障等方面支出有所不足[35-36];另一方面放松劳工管制,压低劳动力成本,从而扩大了本地非正规就业规模。从系数空间分布来看,2000年呈现中部地区向东西地区递增且影响方向正负分化的规律,在中部地区影响最小;2010年后公共投入影响的空间异质性增强,在长江中下游地区和东北地区呈现较大影响,而在河南、山东以及福建等部分地区出现负向作用;2020年主要在西部地区和东北地区呈现出较大正向影响。

市场规模方面,3个年份的系数均值分别为0.857、0.526和0.553,整体为正且大小呈先下降后小幅上升趋势。说明社会消费品零售总额与城镇非正规就业规模呈正向相关。企业尤其是非贸易部门的服务业企业为了追求规模效应往往更倾向于集聚在市场规模大的地区,推动当地非正规就业规模的扩张。从系数空间分布来看,2000年呈现西北地区向四周递减格局,在西北地区影响最大而在华南和东北地区影响较小;2010-2020年由西北向东南递减格局转变为自北向南递减格局,同时各地系数差距不断缩小,市场规模作用的空间异质性减弱。

开放水平方面,3个年份的系数均值分别为0.039、-0.035和0.001,影响力呈下降趋势。实际利用外资额对非正规就业的影响机制相对复杂,一方面,在国内相关劳动法律法规约束下,外资企业更偏向于招募正规就业者,有利于降低非正规就业规模;但另一方面,外资的进入也提高了国内市场竞争程度,国内企业为了应对竞争必须不断改进新技术提高产品竞争力,因而会增加对正规就业者需求尤其是高素质劳动力的需求,同时会将部分低端重复性工作岗位外包或精简以降低成本,从而增加非正规就业[30,37-38]。从系数空间分布来看,2000年整体为正向相关,系数大小呈现由北向南递减的规律;2010年整体转向负向相关,且系数大小呈现由东南向西北递减的规律;2020年系数分布呈现正负分化的格局,负向系数呈现东南沿海向中部递减,正向系数呈现西北向中部递减。

职工收入方面,3个年份的系数均值分别为-0.059、-0.071和-0.124,整体为负且影响力呈上升趋势,说明单位职工平均工资对非正规就业规模存在负面作用。一方面,生活性服务业最低工资标准的提升能够显著推动非正规部门劳动力向正规部门转移[26];但另一方面,最低工资的增长也使得一些传统企业成本上升,从而转向用工外包,推动企业员工的非正规化。从系数空间分布来看,2000年系数(绝对值)呈现自东向西递减的格局,东北地区影响最大;2010年呈现自东部沿海地区向西部及东北地区递减的格局;2020年带宽上呈现较强的空间异质性,在华北和华南地区为负向影响,但同时在重庆、甘肃等部分地区出现正向影响。

教育水平方面,3个年份的平均系数分别为-0.325、-0.262和-0.257,整体为负且影响力度呈下降趋势,说明平均教育年限对非正规就业规模存在负面作用。从系数的空间分布来看,2000年系数(绝对值)呈现由东北向西南递减格局,但地区间系数差距总体较小,呈现出全局影响力;2010和2020年都呈现出东南向西北递减的格局,在经济发达地区呈现出更大的影响力,说明随着经济社会发展的转型和创新驱动要素的凸显,高学历人才在正规就业市场中变得愈发重要。

城镇化率方面,3个年份的平均系数分别为0.130、0.178和0.146,整体为正而影响力度呈现先上升后下降趋势,城镇化率的提高对非正规就业规模存在正向作用。城镇化率的提高反映了非农人口向城镇集聚的过程,在这一过程中可贸易部门的集聚也增加了对不可贸易品(即服务业)的需求,为不可贸易部门创造出更多的就业机会,因此城市规模的壮大往往会推动非正规就业规模发展和收入的提高。从系数空间分布上看,2000、2010和2020年皆呈现西北向东北、东南递减的格局,与城镇化水平分布格局接近。该格局反映了随着城镇化水平不断提高,城镇化率提升对城镇非正规就业正向影响呈现边际递减的趋势。按照黄耿志等非正规就业与城镇化的倒“U型”理论,目前我国城镇化对非正规就业的影响正处于顶端拐点。

外来人口率方面,3个年份的平均系数分别为0.228、0.092和0.192,整体为正且影响力度呈现先下降后上升的趋势,人口流入率对非正规就业规模呈现正向相关。由于受到城市户籍的限制,在地方劳动力市场上,外来人口尤其是低技能劳动力与本地劳动力就业竞争存在劣势,正规就业的难度相对较大,同时也较难以公平地享受到传统意义上的五险一金和包括培训在内的地方公共服务,因此更倾向于选择门槛更低的非正规就业。从系数空间分布上看,2000年在华中及东北地区影响较大,在华北及江浙地区影响相对较小;2010和2020年皆呈现自西北向东北递减格局。

五、结论与建议

5.1 主要结论

本文基于2000、2010和2020年全国人口普查数据,对全国层面城镇非正规就业总体规模及其行业分布进行估算,并分析了地级市层面城镇非正规就业规模的空间分布格局;在此基础上采用多尺度地理加权回归模型探讨了城镇非正规就业规模的影响因素及其空间异质性。主要结论如下:

①2000-2020年我国城镇非正规就业人口总体规模不断扩大,由2000年1.16亿人增至2020年2.48亿人。其中,2000-2010年增长较快,占总就业人口比重从50.00%上升至62.39%;2010-2020年增长速度放缓,占比从62.39%降至59.23%。分行业来看,城镇非正规就业主要集中在农林牧渔业、制造业、批发和零售业、交通运输、仓储及邮电通信业、住宿和餐饮业以及居民服务、修理和其他服务业等行业,其中2010年以后非正规就业向服务业尤其是生活性服务业集中趋势明显加强。从各行业内部非正规就业占比来看,第一产业和第三产业比重最高,其中2010年后制造业内部比重逐渐下降,建筑业和生活性服务业比重持续上升。

②2000、2010和2020年地级市城镇非正规就业规模空间分布格局总体与地区经济发展水平相关,呈现出东南沿海和内陆、区域中心城市和外围中小城市的双重中心-外围结构特征,同时受到我国城镇化进程、产业转移和劳动力流动变化的影响,中西部城市非正规就业规模和比重也在不断提高。其中,非正规就业规模的热点地区主要集中在长三角与珠三角等地,而冷点地区主要分布在西北和东北地区;从城镇非正规就业占总就业比重来看,中心城市的占比优势并不突出,一些区域外围非中心城市占比反而较高,这可能与地区产业结构、所有制经济构成和地方政府行为等因素有关。

③从城镇非正规就业的影响因素来看,市场规模、外来人口率、城镇化率和教育水平对城镇非正规就业总体呈现出较大的影响;公共投入前期影响较小,而到中后期影响作用加强。从作用带宽来看,开放水平、城镇化率、外来人口率3个因素多年呈现出全局影响,几乎不存在空间异质性;产业结构和市场规模前期呈现较强空间异质性,而在中后期也逐渐呈现全局影响;公共投入、教育水平和职工收入则在前期呈现全局影响,在中后期空间异质性作用逐渐显现。系数空间分布上,各项影响因素在不同年份中呈现出不同的空间分布特征及变化。

5.2 建议

对于我国城镇非正规就业的未来发展,不应对其加以限制或强制正规化,更多应落在有序引导其发挥作用、改善和加强非正规就业者生活质量和福利保障上。本文在前文分析结论的基础上,进一步提出以下建议:

①不断探索调整我国劳动法律制度,适应技术进步带来的就业转变和雇佣关系的变化,健全灵活就业尤其是服务业的新就业形态劳动者的法律保障体系。随着非正规就业向服务业尤其是生活性服务业集中的趋势日益明显,现有劳动法律制度需要积极适应生产弹性化所带来的不同于传统从属劳动关系认定的新型用工模式。因此,需要积极探索调整现有的劳动法律制度,进一步规范零工用工基准,明确非正规就业的劳动雇佣关系,规范用工合同签署;同时还要加大劳动监察力度,保障劳动法律法规的正确实施;鼓励官方及民间组织予以更多的公益法律援助等。

②全面深化户籍制度改革,扩大公共服务对外来人口覆盖范围,减少正规部门和非正规部门的流动障碍。对于城镇化发展相对落后地区,要消除外来人口在本地就业市场竞争的歧视,强化外来务工人员的社会保险、子女教育、医疗等方面基本公共服务保障。对于处在城镇化发展后期的地区,一方面应逐步消除正规部门和非正规部门之间的流动障碍尤其是后者向前者的流动障碍,积极推动两部门之间的公共服务均等化;另一方面应发挥产业转型升级的带动效应,提高非正规部门就业的整体收入水平;同时还要提高最低工资标准,促进非正规就业者转向正规部门就业等。

③重视对非正规就业者就业的教育帮扶,提升非正规就业者的就业竞争力和收入水平。地方政府可通过设立非正规就业服务中心等方式为非正规就业者提供职业技能培训、继续教育和就业指导等服务,提升与拓宽非正规就业者的技能水平和就业渠道;要加强政府与企业合作,通过补贴等方式鼓励企业重视对内部非正规就业劳动者的培训等。

④不断扩大对外开放力度,持续优化地方政府竞争行为。一方面,要重视外资对非正规就业的影响作用,通过持续引进外资创造更多就业岗位,同时还要通过引进更为优质的外资企业来倒逼国内企业重视技术产品研发,增强市场竞争力,从而加大对正规就业者的需求;另一方面,要不断优化地方政府竞争行为,改变长期“重生产轻民生”的行为特点,不断提高公共产品与服务的水平与质量,将更多民生指标纳入绩效考核体系中来。同时也要防范与遏制地方政府为了获取招商引资优势而放松对非正规就业劳动监察的逐底竞争行为等。

参考文献

[1] Breman J, Linden M V D. Informalizing the economy: The re-turn of the social question at a global level[J]. Development and Change, 2014, 45(5):920-940.

[2] Wood A J, Graham M, Lehdonvirta V, et al. Good Gig, Bad Gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy[J]. Work, Employment & Society, 2019, 33(1):56-75.

[3] Monteith W, Vicol D-O, Williams P. Beyond the Wage: Ordinary Work in Diverse Economies[M]. Bristol: Bristol University Press, 2019.

[4] ILO. Transition to Formality and Structural Transformation: Challenges and Policy Options[M]. Geneva: International Labour Organization, 2020.

[5] 胡鞍钢, 杨韵新. 就业模式转变:从正规化到非正规化——我国城镇非正规就业状况分析[J]. 管理世界, 2001(2):69-78.

[6] 张华初. 非正规就业:发展现状与政策措施[J]. 管理世界, 2002(11):57-62.

[7] 都阳, 万广华. 城市劳动力市场上的非正规就业及其在减贫中的作用[J]. 经济学动态, 2014(9):88-97.

[8] 张延吉, 陈祺超, 秦波. 论城镇非正规就业对经济增长的影响——基于我国31个省区市的面板数据分析[J]. 经济问题探索, 2015(3):82-89.

[9] 黄宗智. 中国的非正规经济[J]. 文化纵横, 2021(6):64-74.

[10] 杨希雷, 黄杏子. 非正规就业抑制了居民家庭收入向上流动吗[J]. 经济学家, 2023(8):43-53.

[11] 邢春冰, 邱康权. 非正规就业与工资差距——来自劳动密集型企业员工调查的证据[J]. 经济研究, 2024, 59(3):74-92.

[12] 李娜. 探析我国非正规就业产生的原因[J]. 商业经济, 2005(11):60-61.

[13] 胡鞍钢, 马伟. 现代中国经济社会转型:从二元结构到四元结构(1949-2009)[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2012, 27(1):16-29,159.

[14] Cook S. The challenge of informality! Perspectives on China's changing labour market[J]. IDS Bulletin, 2008, 39(2):48-56.

[15] Gengzhi H, Bowei C, Shuyi L, et al. Analysing the heterogeneity in working conditions of migrant informal workers in China: A test of the WIEGO model of informal employment[J]. Humanities and Social Sciences Communications, 2024, 11(7):1-14.

[16] 樊丹迪. 成员非正规就业对家庭稳定脱贫的影响——基于PSM方法对低收入和低保家庭的检验[J]. 社会建设, 2023, 10(2):83-96.

[17] 陈明星, 黄莘绒, 黄耿志, 等. 新型城镇化与非正规就业:规模、格局及社会融合[J]. 地理科学进展, 2021, 40(1):50-60.

[18] 张延吉, 秦波. 非正规就业的空间集聚及与正规就业的共栖关系——基于全国工业和生活服务业的实证研究[J]. 经济地理, 2015, 35(8):142-148.

[19] 黄耿志, 张虹鸥, 薛德升, 等. 中国城镇非正规经济与城镇化发展的倒U型关系[J]. 经济地理, 2019, 39(11):76-83.

[20] Keith H. Informal income opportunities and urban employment in Ghana[J]. Journal of Modern African Studies, 1973, 11(1):61-89.

[21] Potts D. The urban informal sector in sub-Saharan Africa: from bad to good (and back again?)[J]. Development Southern Africa, 2008, 25(2):151-167.

[22] Meagher K. Crisis, informalization and the urban informal sector in Sub-Saharan Africa[J]. Development and Change, 1995, 26(2):259-284.

[23] Roberts A. Peripheral accumulation in the world economy: A cross-national analysis of the informal economy[J]. International Journal of Comparative Sociology, 2013, 54(5-6):420-444.

[24] 胡鞍钢, 赵黎. 我国转型期城镇非正规就业与非正规经济(1990-2004)[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2006(3):111-119.

[25] 陈佳莹, 赵佩玉, 赵勇. 机器人与非正规就业[J]. 经济学动态, 2022(12):67-83.

[26] 张军, 赵达, 周龙飞. 最低工资标准提高对就业正规化的影响[J]. 中国工业经济, 2017(1):81-97.

[27] 黄宗智. 重新认识中国劳动人民——劳动法规的历史演变与当前的非正规经济[J]. 开放时代, 2013(5):56-73.

[28] 闫晶晶. “赶时间的人”[N]. 检察日报, 2023-05-04(05).

[29] 刘姗. 非正规就业研究述评与展望[J]. 合作经济与科技, 2021(16):83-85.

[30] 何冰, 周申. 贸易自由化与就业调整空间差异:中国地级市的经验证据[J]. 世界经济, 2019, 42(6):119-142.

[31] 沈体雁, 于瀚辰, 周麟, 等. 北京市二手住宅价格影响机制——基于多尺度地理加权回归模型(MGWR)的研究[J]. 经济地理, 2020, 40(3):75-83.

[32] 黄耿志, 薛德升, 张虹鸥. 中国城市非正规就业的发展特征与城市化效应[J]. 地理研究, 2016, 35(03):442-454.

[33] 陈锋. “区域竞次”、“非正规经济”与“不完全城市化”——关于中国经济和城市化发展模式的一个观察视角[J]. 国际城市规划, 2014, 29(3):1-7.

[34] 邢芸. 教育和技能培训缓解了非正规就业者的不利境况吗?——基于进城务工农户的考察[J]. 教育与经济, 2023, 39(4):35-43.

[35] 黄国平. 财政分权、城市化与地方财政支出结构失衡的实证分析——以东中西部六省为例[J]. 宏观经济研究, 2013(7):70-77.

[36] 贾俊雪, 梁煊. 地方政府财政收支竞争策略与居民收入分配[J]. 中国工业经济, 2020(11):5-23.

[37] 朱海华, 张卫. 外资进入如何影响非正规与正规就业者的工资收入差距[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2023(3):101-120.

[38] 席艳乐, 张一诺, 曹亮. 外资进入扩大了正规与非正规就业者的工资收入差距吗——来自微观个体的经验证据[J]. 国际贸易问题, 2021(10):139-156.

[39] 刘超. 城市规模对非正规就业收入的影响研究[J]. 财经问题研究, 2022(8):41-52.

>

>